リレーエッセー 第113弾

桂林きまぐれ紀行

楠ヶ丘会副会長 佐藤 晴彦

今年の8月下旬から9月初めにかけて、桂林旅行に行ってきた。 以前から一度は行ってみたいと思っていたところで、その夢が叶い、 日本では見ることができない山の数々を堪能してきた。

(1) 広西チワン族自治区

桂林は広西チワン族自治区にある。地図 (Wikipediaから転載) で示すと、 広西自治区は中国の南方に位置し、南西はベトナムと国境を接している。 チワン族というのは中国の少数民族の一つで、漢字で書けば"壮族"となる。 中国では漢民族を除いて、55の少数民族がいるといわれている。 漢民族が全人口の94%を占め、残り6%が少数民族ということだから、 まさに「少数」民族なのである。チワン族はその少数民族の中でも人口が一番多く、 1600万人余りいるといわれていて、その多くが広西チワン自治区に居住している。

広西チワン族自治区には、チワン族以外に、ヤオ(瑶)族、ミヤオ(苗)族など 12の少数民族がいる。少数民族の服装はそれぞれの民族で異なるが、 私にはチベット族、ウイグル族、モンゴル族などごく一部の民族しか区別できない。

以前、新疆ウイグル自治区へ行った時、 道端で見かけたウイグル族の子供が実に愛くるしかったのが印象に残っている。 この子はこの写真を撮ったあと恥ずかしそうな仕草をしたのだが、 それが何とも言えず可愛かった。50年ほど前なら日本でも見かけた仕草だ。

ウイグル族の子供

(2) "桂林山水甲天下"

"桂林山水甲天下"という表現は、「桂林の山河は天下一」という意味で、 中国語をある程度勉強すれば、必ず眼にするあるいは耳にするほどの語であり、 桂林のことが話題になると、必ずといっていいほど引き合いに出される。

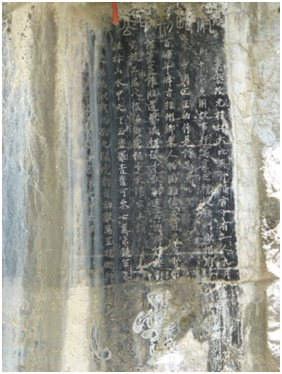

独秀峰にある王正功の詩の碑文

今回桂林へ行って、この表現が詩の一節だったということを初めて知った。 南宋王正功(1133~1203)の詩ということらしい。写真が不鮮明で恐縮だが、 碑文の最後の行に赤い矢印で指している箇所に"桂林山水甲天下"という句が見える。 尤も専門家によれば"桂林山水甲天下"という句の出自については、 例によって他にもいろいろ説があるらしい。うち、王正功説が最も有力だそうだ。

(3) 漓江の川下り

今度の旅行のハイライトは何と言っても漓江の川下りだ。 漓江は聞くところによると全長83kmあるという。 そこを写真にあるような船に乗り、4時間かけて下る船旅である。

漓江川下りの船

回りの風景は四方八方、桂林独特の一つ一つが独立した山。 それが延々4時間続く。ガイドも慣れたもので、「初めの1時間は観ることありません。 1時間ほど過ぎたあたりから観れば十分です。」という説明。中でも有名なのは、 サントリーのウーロン茶のコマーシャルで使われたスポットと、 中国人元20元札裏面の図柄の元になったスポットとのこと。

人民元20元札裏面の図柄となった場所

中国人観光客の中には、用意してあった20元札を取り出し、 その札も取り込んでこのスポットをカメラに収めている人もいた。 やはりここはよく知られている観光スポットらしい。

(4) 桂林版「さすべえ」?

桂林版「さすべえ」を差して疾走するバイク

今回の旅行でよく目にしたのがこの光景。大阪のおばちゃんが自転車で使っている傘立ては 「さすべえ」と呼ばれているようだが、これならさしずめ桂林版「さすべえ」とでも名付くべきか。

桂林では、大阪のおばちゃんの傘よりはるかに大きな傘を差してバイクが疾走している。 しかもその利用度は、「さすべえ」よりずっと多い印象があり、 2台に1台は桂林版「さすべえ」を差しているように思われた。 一目見て、「こりゃ危ないなあ。日本では道交法で確実にアウトだろうな。」 と思ったほどである。日本では道交法の改訂により「さすべえ」も禁止対象となるため、 その販売が危機にさらされているとか。

しかし、桂林版「さすべえ」の方は、桂林で一日、二日過ごすと、 「なるほど」と思うようになった。というのも、亜熱帯気候に属するためであろう、 かの地の天候は、今晴れていても、空が急に暗くなったかと思うと、 ザーッと雨が降ってくる。そしてものの30分も降れば、さっと上り、 今度はかんかん照りとなる。それほど天候はうつろいやすい。 となれば、かの桂林版「さすべえ」は、雨避けと同時に日傘も兼ねているのかも と思って妙に納得してしまった。こうした気候下では桂林版「さすべえ」も 規制しにくいだろうと思った。ただ、傘そのものがかなり大きいため、 強風にあおられたらひとたまりもなく転倒してしまうだろうから、 他人事ながら心配ではある。

(5) ツクツクボウシ―"寒蝉"

今回の旅行で、ツクツクボウシの鳴き声を聞いた。中国では初めての経験だった。 これまで聞いた蝉の鳴き声とは明らかに異なっていた。

蝉は中国語で普通"知了"(zhiliao)という。 その鳴き声は、その名の通り、「チーリァオ、チーリァオ」というように 聞こえていたものだった。その「チーリァオ」以外にも、 他の鳴き方を聞いたことはあったが、日本のクマゼミやアブラゼミのような鳴き声を 聞いたことはついぞなく、やはり日本と中国では生態系が異なり、 蝉の種類が完全に違うのだろうと思っていた。

しかし今回は違う。日本で聞きなれたあのツクツクボウシの鳴き声そのものだった。 日本と中国では蝉の種類が全然違うと思い込んでいたところである。 よもや中国でツクツクボウシの鳴き声を聞けるとは思っていなかったので、妙に感動した。

これは恐らく中国へ行った時期が関係しているだろう。 これまでは8月初めに行っていたが、今回は8月下旬だった。 8月初めだったからツクツクボウシの鳴き声など聞けるわけがなかったわけだ。

北京に住む友人の劉寧さんが、「あの蝉は中国語で"寒蝉"と言います。」 と教えてくれた。"寒蝉"という語は何かの文献で見た覚えがあったが、 まさかツクツクボウシのことだとは知らなかった。

日本語ではどうだろうと思って、国語辞典で「寒蝉」(カンセン)を引いてみると、 「秋に鳴くセミ。ヒグラシ・ツクツクボウシなど。カンゼミ。」と説明されていた。 日本語でもこういう語があることを確認できた。と同時に、この辞典の説明に従えば、 日本語の「寒蝉」はツクツクボウシに限定されないことになる。

一方、中国語辞典で"寒蝉"を引いてみると、①ツクツクボウシ。 ②寒くなって鳴かなくなった、あるいは声の小さくなった蝉。 と説明されている。そういえば"噤若寒蝉"([寒空にいる蝉のように]黙りこくる) という表現があった。私にはこの印象が強かったため、 "寒蝉"でツクツクボウシを指すことには思いが至らなかった。

日本語「寒蝉」と中国語"寒蝉"では少し違うのかも知れない。